注目トピック

動画セミナーを振り返る 「実施しないと法律違反!マンションは“特定建築物"に含まれる?」

・建築基準法第12条第1項・第3項(12条点検)による定期報告

・特定建築物に当てはまらないマンションでも必要なエレベーターなど設備の点検

・全面打診調査

について抜粋してご説明します。

マンションの大規模修繕工事の周期を考える上で、建物の劣化状況を正確に把握する定期点検は欠かせません。ここで押さえておきたいのが、国土交通省が定める「特定建築物の定期報告制度(12条点検)」です。

定期報告制度とは

管理組合の皆様がマンションを所有しているということは「区分所有、すなわち建物を共同で所有している」ととらえられます。そのため建築基準法の遵守義務が発生します。

建築基準法の中には三つの大きな条項があります。

- 一つ目 建築物の所有者・管理組合はその建築物の敷地 構造及び建築設備こちらを常時適法な状態に維持するように努めなければならない(建築基準法 第8条 1項)

- 二つ目 定期に専門技術を有する資格者に調査検査をさせその結果を特定行政庁に報告をしなければならない(建築基準法 第12条第1項・第3項) この二つ目が通常「12条点検」と呼ばれるものです。

- 三つ目 定期報告をすべきであるのにしなかったり、また虚偽の報告を行ったりした場合には100万円以下の罰金を科す(建築基準法第101条)

ポイントは、建物を適切に維持管理するとともに定期的な調査検査の結果を特定行政庁に報告することは、管理組合に課せられた義務になる点です。

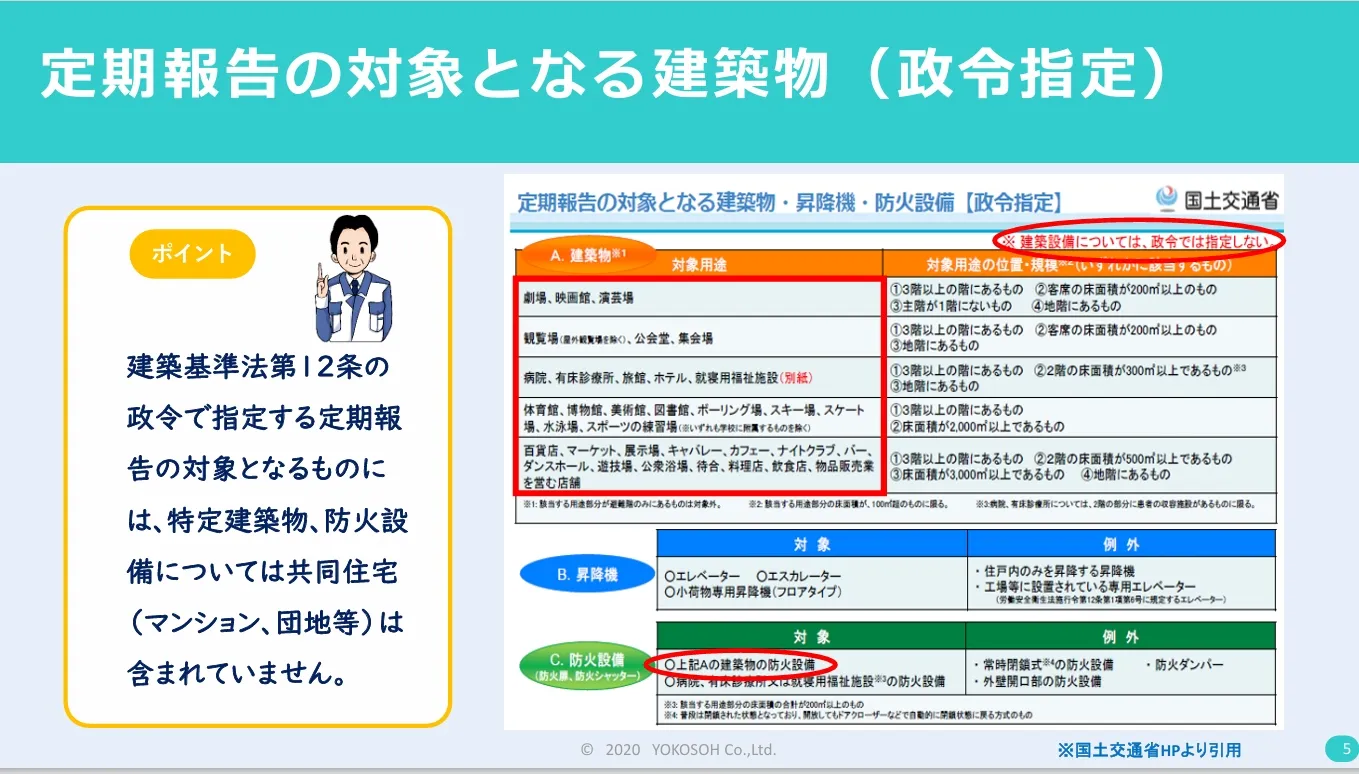

特定建築物とは

政令で指定する特定建築物とは、劇場や病院、百貨店など、特定用途の建物で、床面積が政令で定める基準以上のものを指します。

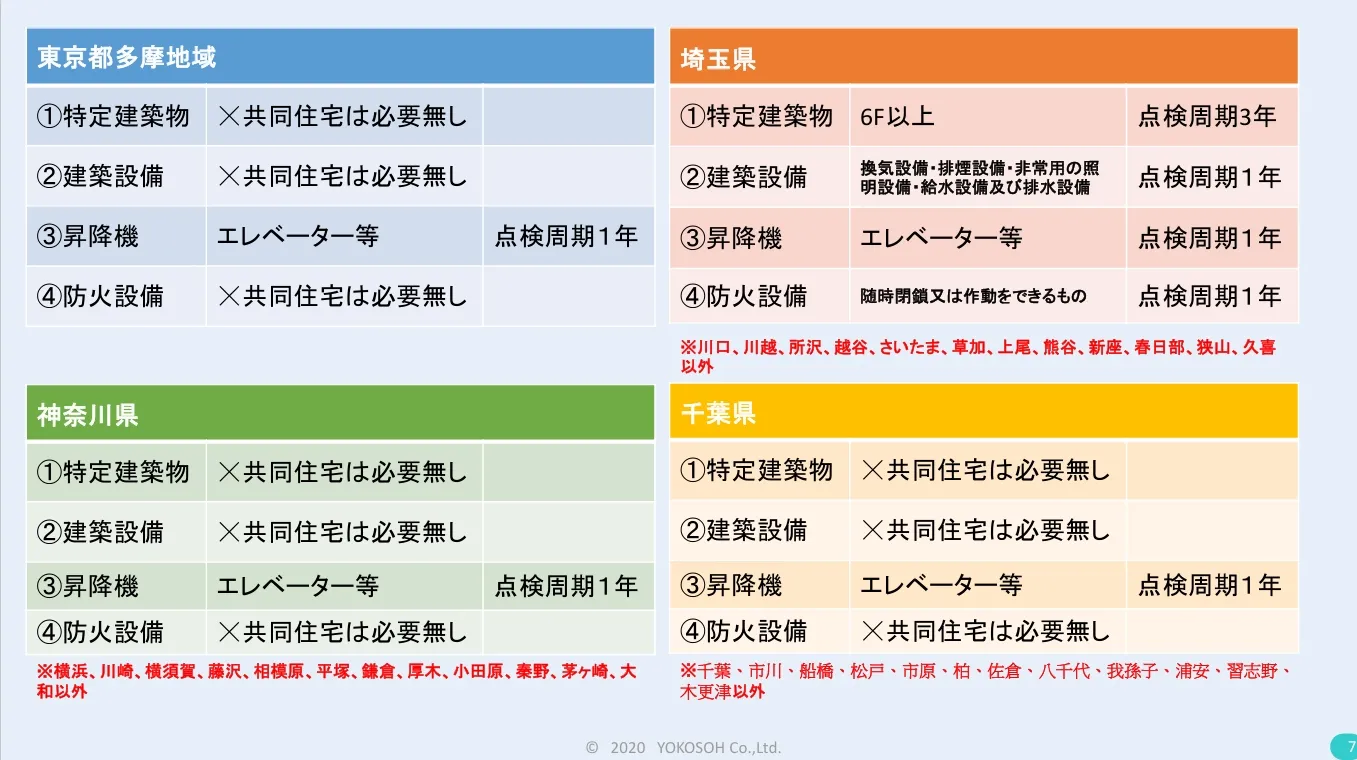

政令ではマンションは含まれないので、定期調査の対象外となっていますが、建物の用途や規模、所在地によって、都道府県や市の「特定行政庁」が独自に点検義務を指定する場合があるので注意が必要です。東京都内(多摩地区を除く)の5階建て以上延べ1000㎡を超えるマンション、埼玉県内の6階建て以上のマンションが特定建築物です。

修繕成功Magazine前号の「マンション大規模修繕工事はどのくらいの周期?適切な時期の目安とは」では「特定建築物」に該当するマンションなど詳しくご紹介していますのでご覧ください。

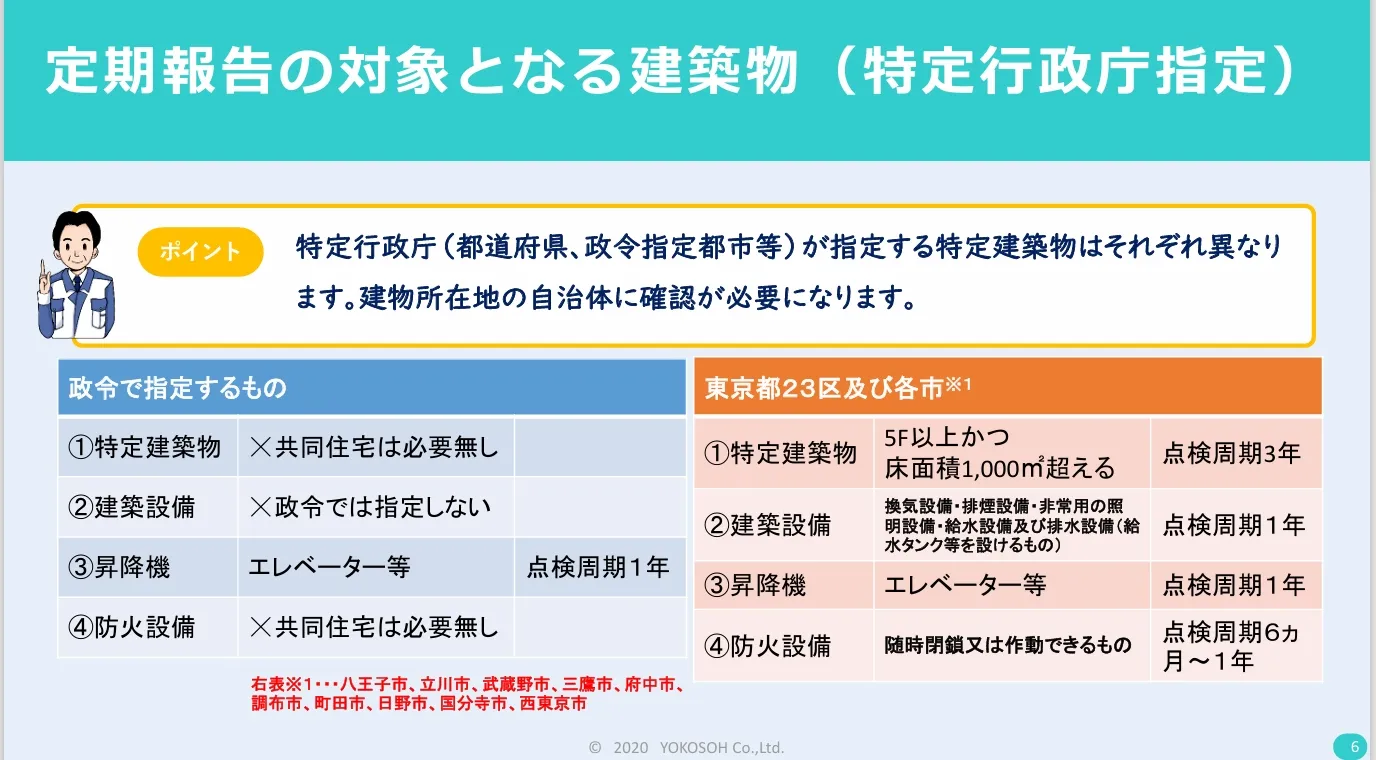

次の表が特定行政庁で定期報告の対象とする特定建築物です。

東京23区および各市、八王子市をはじめ西東京市までそれぞれ11の市が指定している特定建築物は用途を問いません。5階建以上かつ床面積は2000平方㍍を超える建物の場合に3年ごとに点検の必要があります。

共同住宅については、首都圏では、東京都の多摩地区を除いて5階建以上かつ床面積1000㎡を超える共同住宅が目安になります。埼玉県の場合は6階以上が目安です。神奈川県、千葉県は該当しません。

※動画内では特定行政庁の数を「10」と述べていますが、2025年4月現在は「11」存在します。

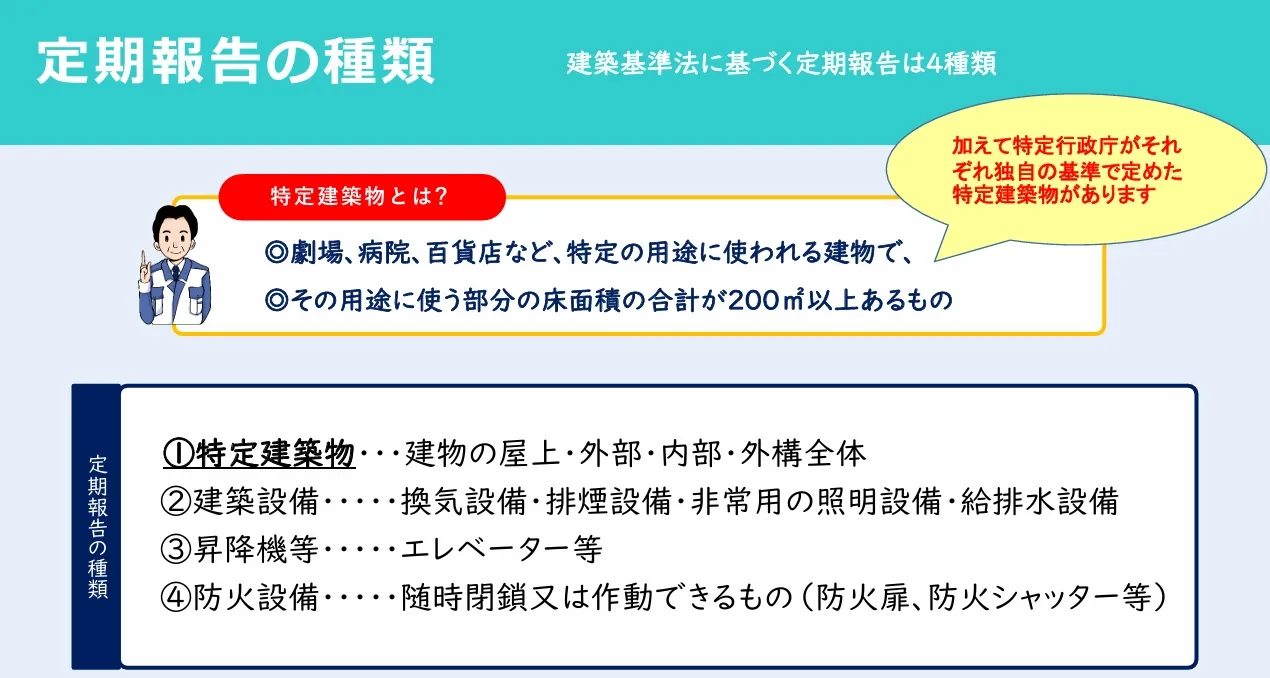

12条点検―建築基準法に基づく定期報告の種類

建築基準法に基づく定期報告は4種類あります。

- 国の政令指定による特定建築物の屋上 、外部、内部、外構全体の調査(第12条第1項)

- 建築設備:換気設備・排煙設備・非常用照明・給排水設備(第12条第3項)

- 昇降機:マンションの場合はエレベーター(第12条第3項)

- 防火設備:随時閉鎖または作動可能なシャッター等(第12条第3項)

これらについては専門技術者(一級・二級建築士または法定講習修了者)による調査・検査が義務付けられ、結果を特定行政庁に報告する必要があります。違反すると100万円以下の罰金が課される場合があります(建築基準法第101条 罰則規定)。

昇降機は昇降機、エレベーター・エスカレーター、小荷物運搬昇降機が該当します。そのうち、マンションではエレベーターが該当し、エレベーターのあるマンションでは専門技術者を通じて定期報告を行う必要があります。

ポイントは、国が政令で定める定期点検は「共同住宅はエレベーター点検のみ」で、1年に1回点検するという点です。

防火設備のうち「随時閉鎖または作動できるもの」とは防火扉か防火シャッターを指します。通常時は扉やシャッターが開いていて、火災が発生した際、熱感知器や煙感知器に反応してシャッターが閉まるものを「随時閉鎖」と言い、これが定期報告の対象です。対して玄関扉は随時閉鎖ではなく「常時閉鎖」になるため、対象外ということになります。

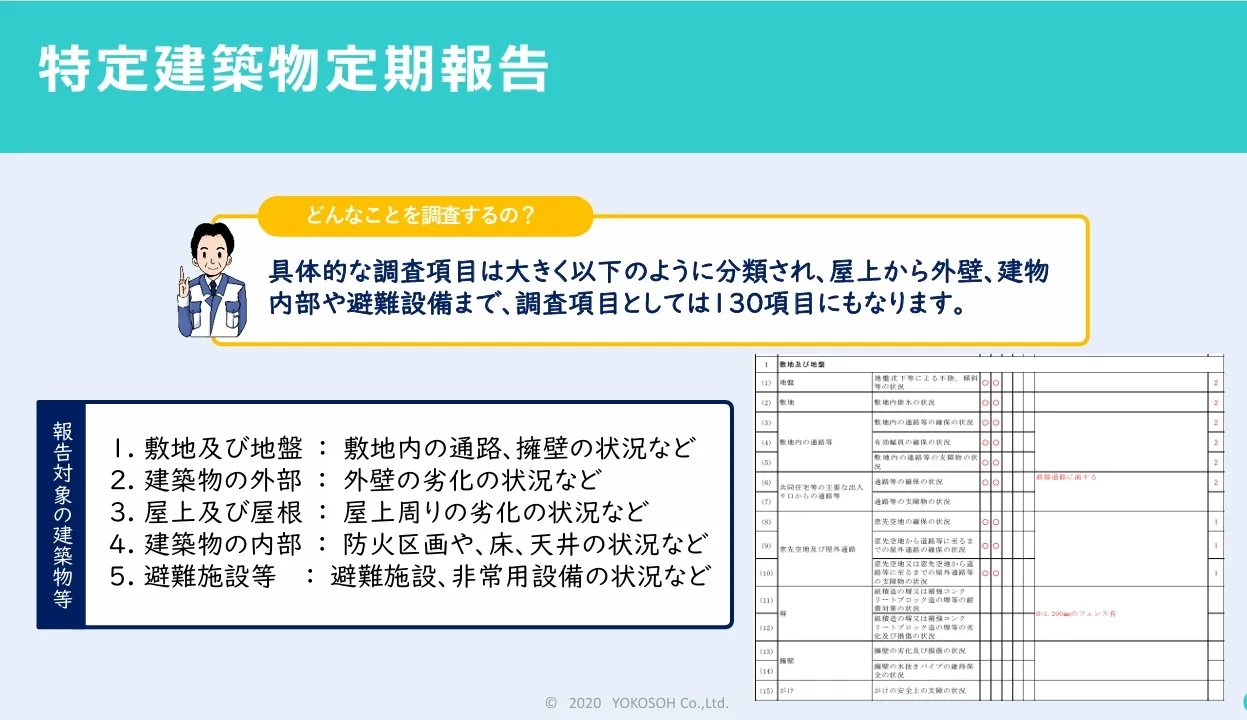

調査は大きく五つに分類され、屋上から外壁建物内部や避難設備まで約130項目にも及びます

- 敷地及び地盤

- 建築物の外部

- 屋上および屋根

- 建築物の内部

- 避難施設等

4番目の「建築物の内部」とは、「アスベスト(石綿)の調査をする」というものです。

外壁全面打診調査について

2008年の建築基準法の改正により、特定建築物定期報告において全面打診調査が義務づけられました。

全面打診が必要となる要件は三つあります。

- マンションの外壁がタイル張りもしくは乾式工法以外の石張り、セメントで貼ったり接着剤で貼ったりする石張りの場合(モルタル、通常塗装が塗ってある面)

- 手の届く範囲を専用の打診棒で打診調査を行い、異常が認められた場合(3・6・9年点検で特に何も問題なければ、全面打診調査は不要)

- 新築の竣工または前回の大規模修繕工事の後、10年を超えてから初めて調査を行う場合 (事前調査に関係なく必要)

全面打診の意義は、「落下することによって歩行者などに危害を加える恐れのある部分」を全面的に打診するということです。つまり、危険な部分を全面打診するということなので、建物を全面的に叩いて調べなければいけないわけではないのです。例えば、花壇の真上はタイルが落ちたとしても歩行者に危害を与える恐れはありませんね。

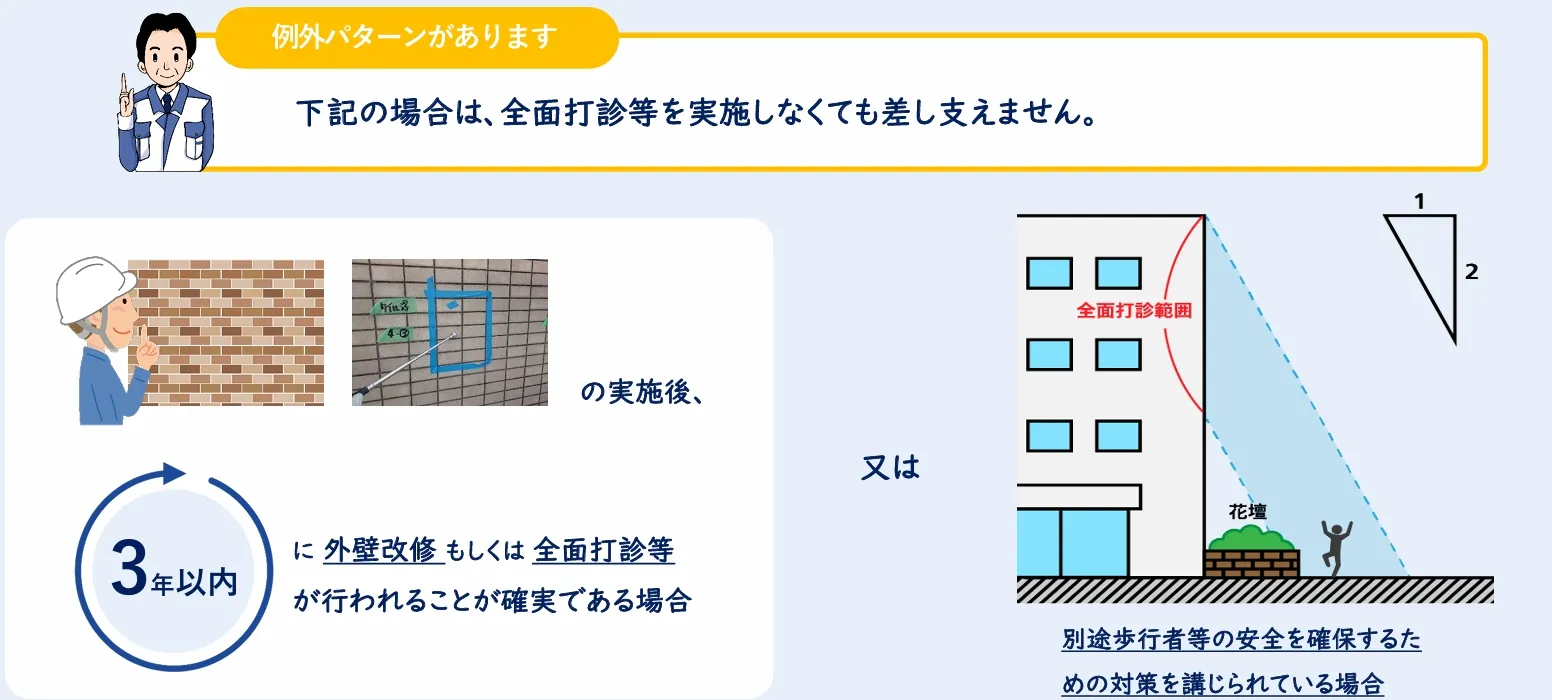

全面打診調査を行わなくてもよい例もあります。

- 目視調査・打診調査を行ったあと3年以内に外壁改修・大規模修繕工事を行う予定がある、もしくは3年以内に全面打診を行う予定がある

- タイルが落下する危険性のある部分にネットをはる、または落下した際に歩行者が怪我する可能性がある通路の部分を立ち入り禁止にするなどの措置を行った場合

このような場合は全面打診を行って報告書を作る必要はありません。

最後に、外壁の全面打診調査の実施例をご説明します。

(上図左から)

- 簡易的なものであればブランコと呼ばれるロープや椅子を取り付け、屋上からぶらさがって打診調査を行います。高所作業車を使うこともあります。

- 足場を組み立てて打診調査を行います。隅々まで調査をすることは可能ですが、莫大な費用がかかります。

- 赤外線調査。太陽光に外壁面が当たると水が含んでいる部分が低温になるため、温度差を赤外線装置で測定します。ただ、隣の建物との距離がないところや日の当たらないところ、温度の差が出ないところについては使えません。

- 無人航空機による調査。ドローンに可視カメラと赤外線カメラの両方を取り付け、目視と同じ目線で調査をするとともに、赤外線を使って同時に調査します。

まとめ

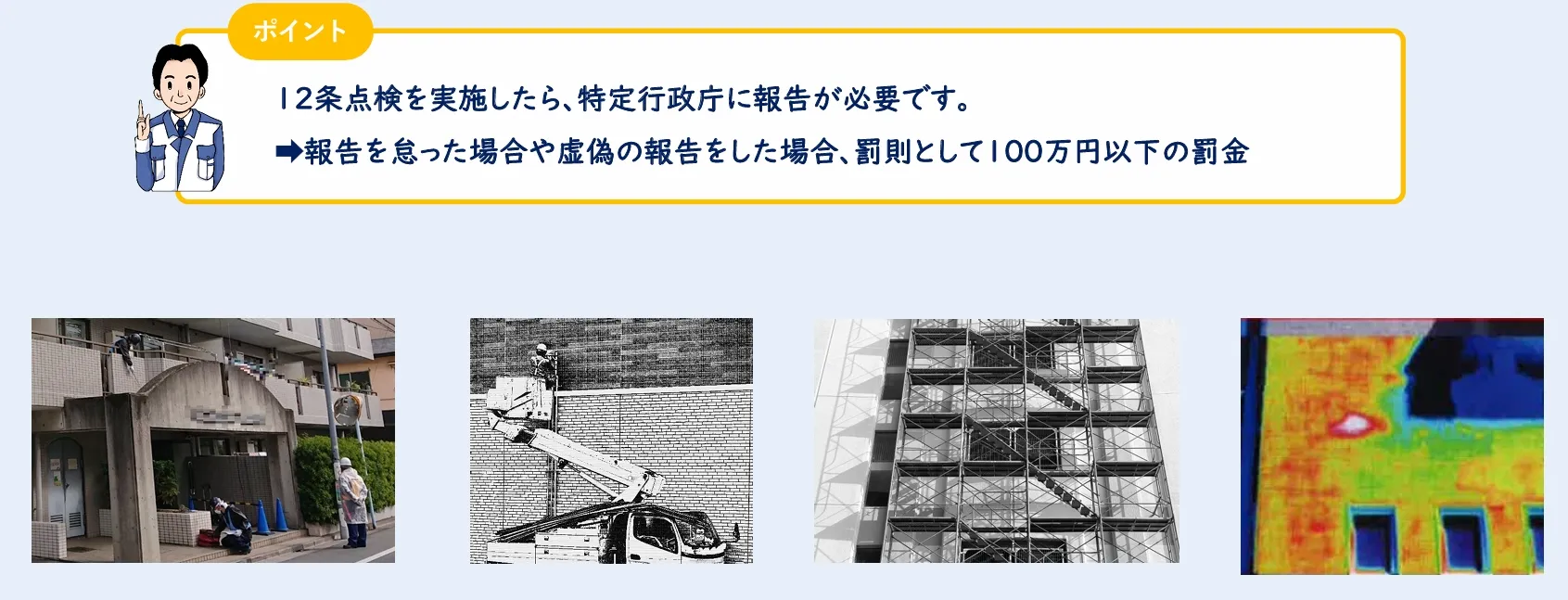

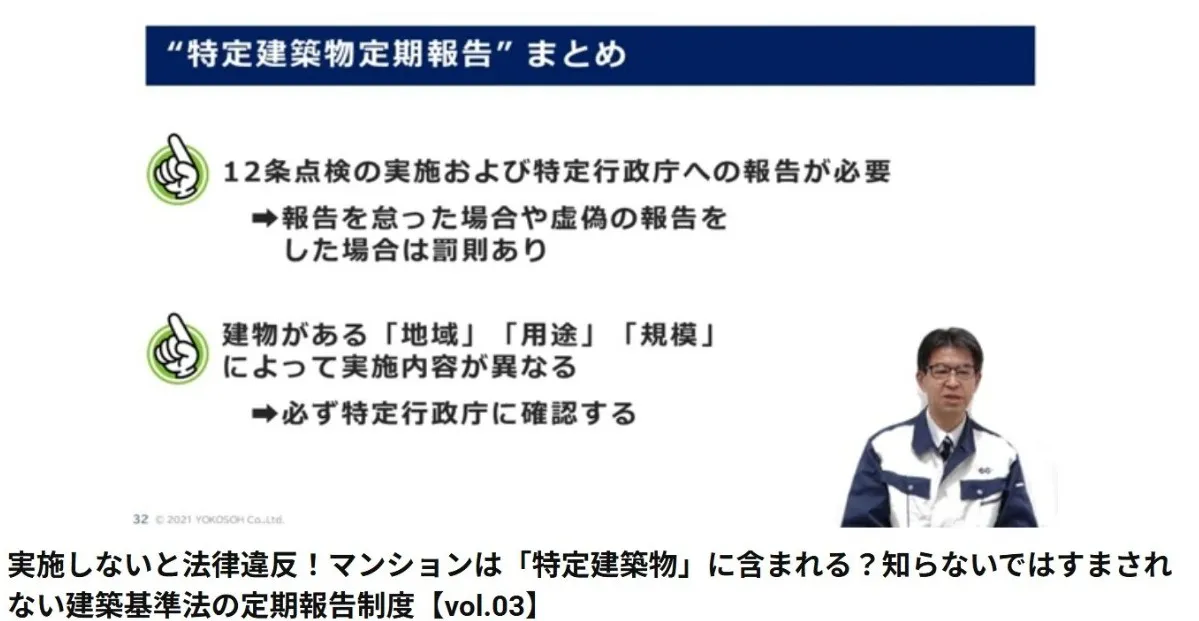

建築基準法第12条にある「12条点検実施」及び「特定行政庁への報告」が必要ということで、怠った場合や虚偽の報告をした場合には管理組合に罰則が科されますので注意いただきたいと思います。

また、特定建築物は、建物がある地域、用途、規模によって実施内容が異なりますので、必ず県や市といった特定行政庁に確認する必要があります。

いかがでしたか。

動画でご説明したように、定期報告や建物調査、全面打診調査は専門知識を要するため管理組合だけで判断するのは難しいのが実情です。制度の正しい理解と確実な実施のためには、管理会社や建築士、調査会社などの専門家に相談することをお勧めします。

大規模修繕工事の周期の検討や長期修繕計画の見直しは、安全で安心できるマンション生活を守ることにほかなりません。点検と報告を確実に行うことが、将来の大規模修繕の成功にもつながります。

前回の修繕成功Magazineでは、大規模修繕工事の周期について、実施の目安とマンションで異なる理由、長期修繕計画の策定に欠かせない建物調査の重要性を分かりやすく説明しています。併せてご覧ください。

【セミナー講師】

小野寺 健 (おのでら たけし)

株式会社ヨコソー 技術支援責任者(技術品質・積算部門執行役員)

一級建築士・1級建築施工管理技士・1級土木施工管理技士・監理技術者 ・既存住宅状況調査技術者・石綿含有建材調査者

㈱ヨコソーでは修繕に関する初期相談から調査、施工までをサポートしています。「まだ早いかも?」と思っても、まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら