注目トピック

マンション大規模修繕工事はどのくらいの周期?適切な時期の目安とは

国土交通省のガイドライン

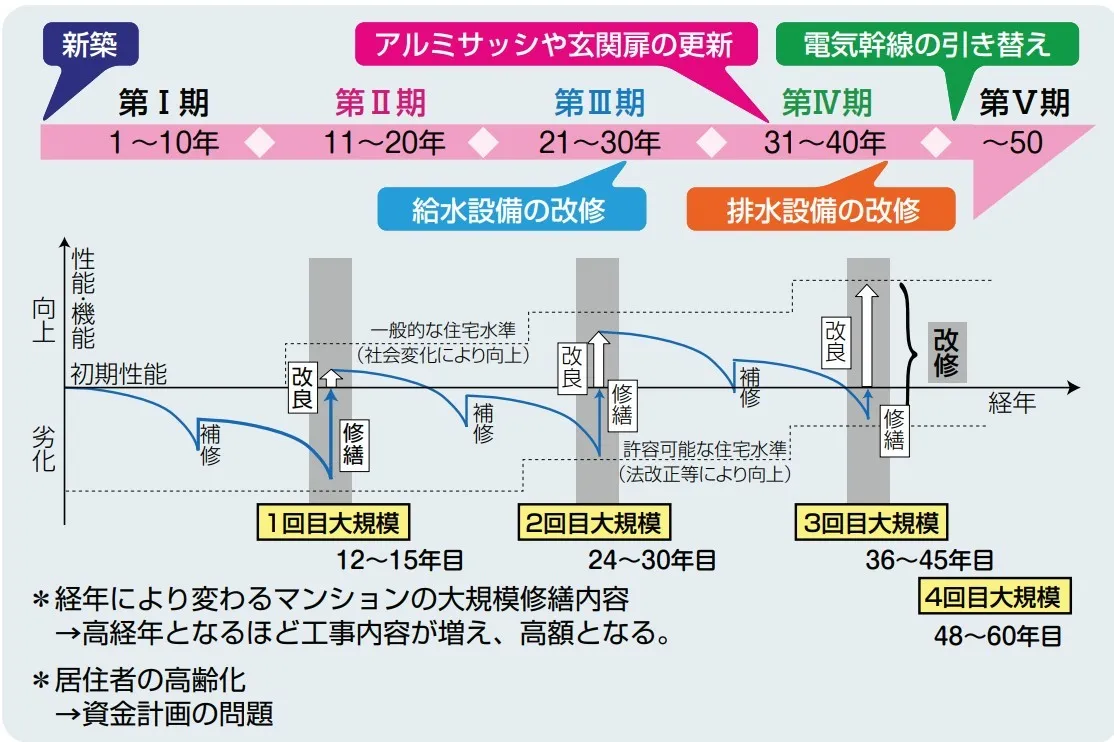

マンションの大規模修繕工事の周期は、一般的に12年程度とされています。

国土交通省が2008年6月に策定した『長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント』で「おおむね12年程度」とする標準的な目安を示したことが主な理由で、多くのマンションではこのガイドラインを参考に修繕周期を設定しています。その後、2021年9月の改定で周期を「12~15年程度」と幅を持たせ、より柔軟な設定を推奨する方針に改めました。

修繕周期設定の考え方は、次のように説明されています 。

修繕周期は、新築マンションの場合、推定修繕工事項目ごとに、マンションの仕様、立地条件等を考慮して設定します。また、既存マンションの場合、さらに建物及び設備の劣化状況等の調査・診断の結果等に基づいて設定します。 設定に当たっては、経済性等を考慮し、推定修繕工事の集約等を検討します。(長期修繕計画作成ガイドラインより)

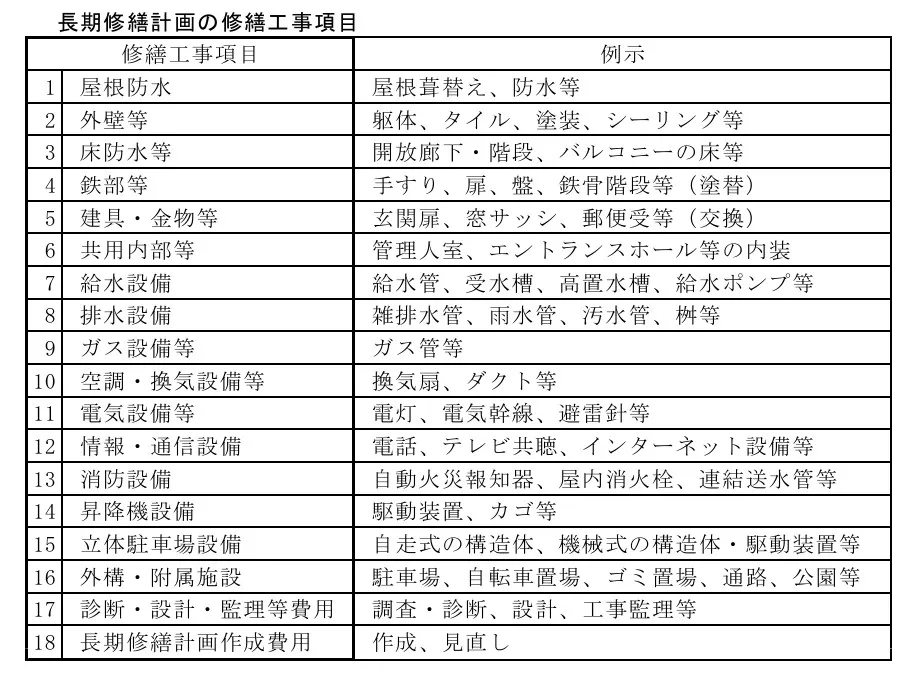

主な修繕工事の周期は次の通りです。

- 屋上防水(保護) 12~15年で補修・修繕、24~30年で撤去・新設

- 玄関ドア、窓サッシなど 12~15年で点検・補修、34~38年で取り替えまたは枠被せ

- 給水管・排水管 19~23年で更生、30~40年で取り替え

12条点検のタイミング

一方で、12年周期というのは建築基準法で定められている定期報告制度における外壁のタイル等の調査(いわゆる12条点検の一部)を実施するタイミングと一致するものでもあります。12条点検は特定建築物に該当するマンションに義務付けられており、特に重要な外壁タイルの打診調査は、おおむね10年ごとに実施されます。一般的に修繕が必要になる頃に行われるため、12条点検のタイミングと修繕周期がイコールになるのです。

12年・15年・18年―マンションごとに適切な周期が異なる理由

国交省のガイドラインで示される修繕周期はあくまで目安です。大規模修繕工事を実施すべき時期は、マンションの規模や立地環境、気象条件、施工の品質、さらには維持管理の質によっても異なります。「うちは12年を過ぎたけど劣化が少ない」と感じるケースも少なくありません。なぜでしょうか。

- 建物性能の違い:鉄筋コンクリート(RC)、鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)、プレキャストなど建物の構造躯体や外壁材の耐久性による差

- 立地や気象条件:沿岸部や風雨の強い地域では劣化が早まる傾向

- 施工技術の進歩:建築当初の施工精度や防水材、塗装材など耐久性の高い資材の採用

- 維持管理の質:定期的な点検・補修が実施されていれば劣化の進行は緩やか

こうした点を考慮すると、修繕周期を一律に「12年」と決めるのではなく、定期的に劣化状況の確認を行い、マンションごと適切に設定する方が合理的です。例えば1回目の大規模修繕工事を12年目、2回目を15年後、3回目は18年後といったように長期修繕計画の柔軟な見直しも可能です。近年ではコンクリートを保護する塗料や防水材、シーリング材などの耐久性が向上し、18年程度の長周期化も実現しています。

このように、修繕周期は建物調査診断の結果に基づいて適切に設定し、長期修繕計画と連動させることが重要です。

長期修繕計画の見直し

長期修繕計画の見直しは、従来はガイドラインに「5年程度ごと」とされていましたが、現在は「5年程度ごとに点検・調査・診断を行い、その結果に基づいて見直す」に改められました。

長期修繕計画に必要な建物調査診断と

法で定められた全面打診調査

ここで建物調査について整理します。

まず、長期修繕計画の見直しに必要な建物調査診断。これは外壁や屋上、防水層、給排水管などを目視・計測・打診などで確認し、劣化の程度や進行状況を判断するもので、おおむね5年程度ごとに実施することが推奨されています。

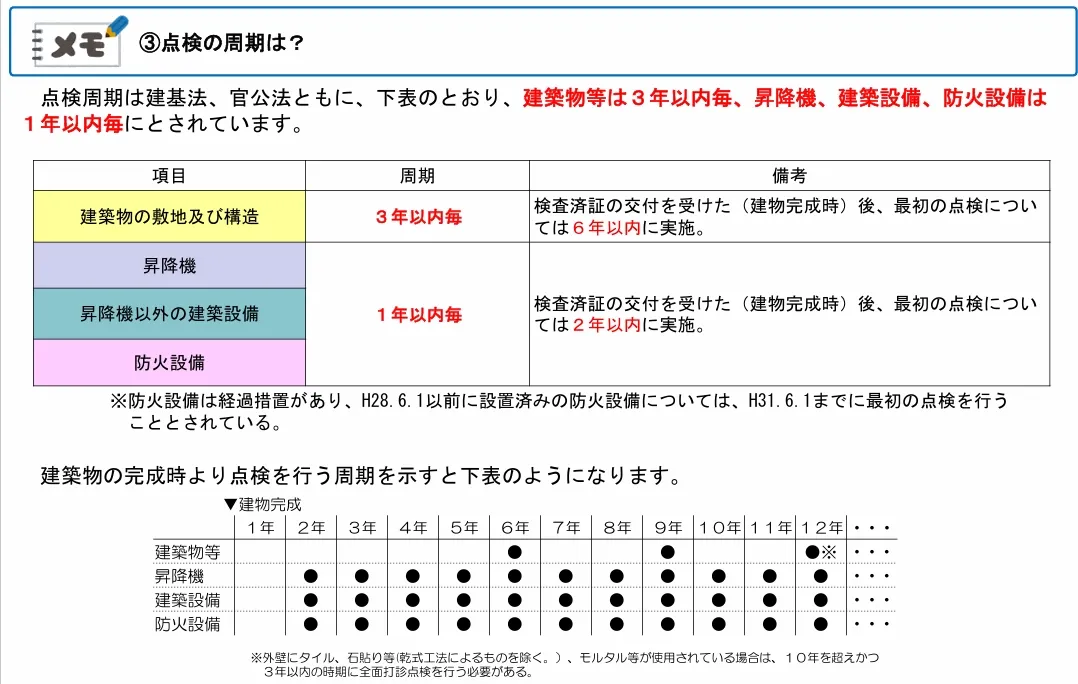

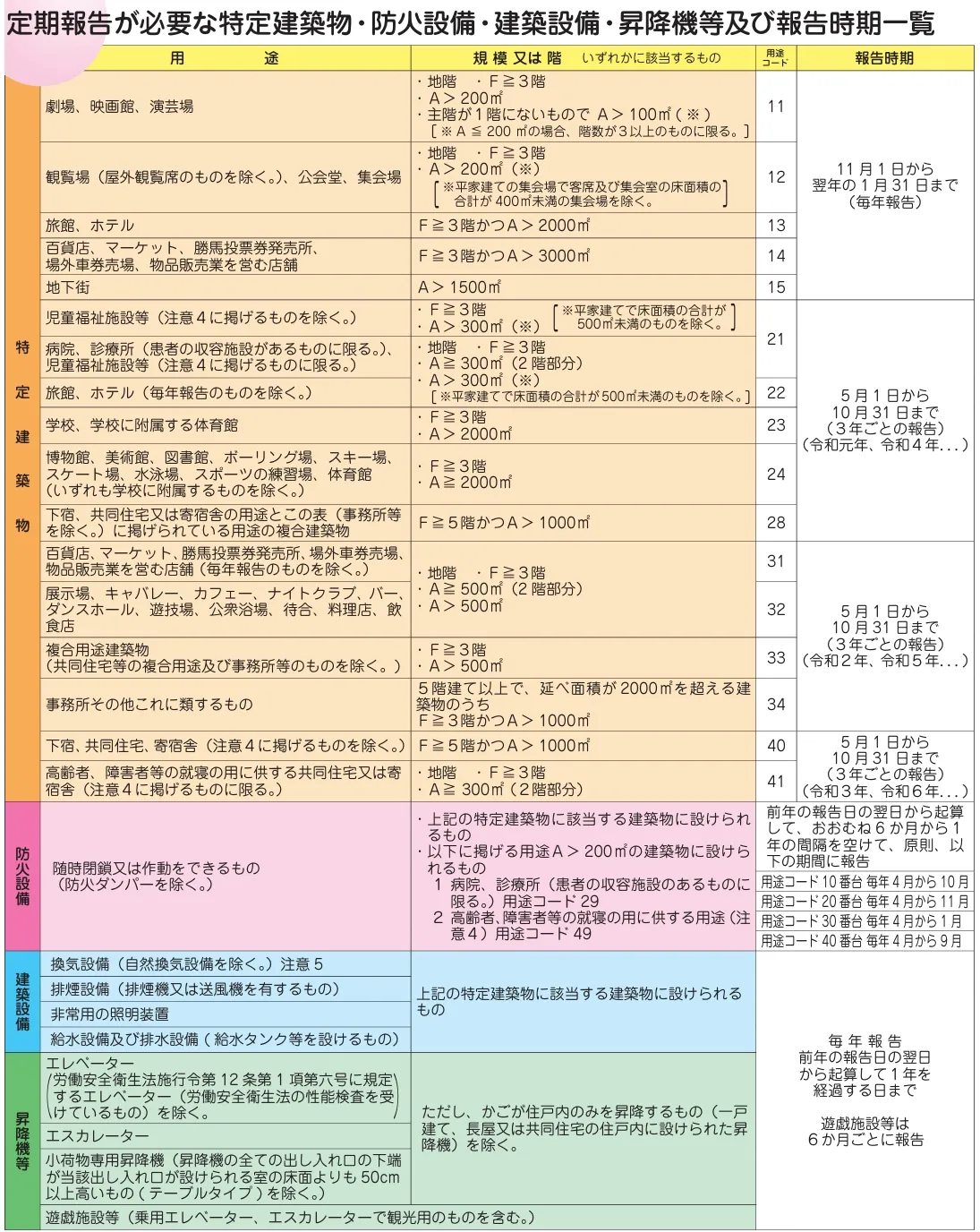

一方、外壁の全面打診調査は、建築基準法第12条の定期報告(12条点検)に基づいて義務付けられているものです。この12条点検は、一級建築士・二級建築士・講習を受講して得た検査資格者が特定建築物に該当するマンション全体を対象に行うもので、報告周期は次の通りです。

- マンションの敷地や構造:検査済証の交付後6年以内、その後は3年ごと

- 防火設備や建築設備・昇降機:検査済証の交付後2年以内、その後は1年ごと

このうち特に重要なのが外壁の全面打診調査です。タイルの浮きや剥がれを放置すると落下事故につながる危険があるため、2008年の法改正以降は、竣工後10年を超えた段階で全面打診などによる外壁調査が義務化されました。

注意したいのは外壁タイルの打診調査の範囲です。「全面打診」とありますが、建物全体を全面的に叩いて調べることではありません。落下した場合に歩行者などに危害を加える恐れのある部分について、全面的に調べるということです。大人の腰あたりまでの低い位置や花壇の上などのタイルは、万一落下しても第三者への危険性は低いため、過剰に調査する必要はありません。

「特定建築物」に該当するマンション

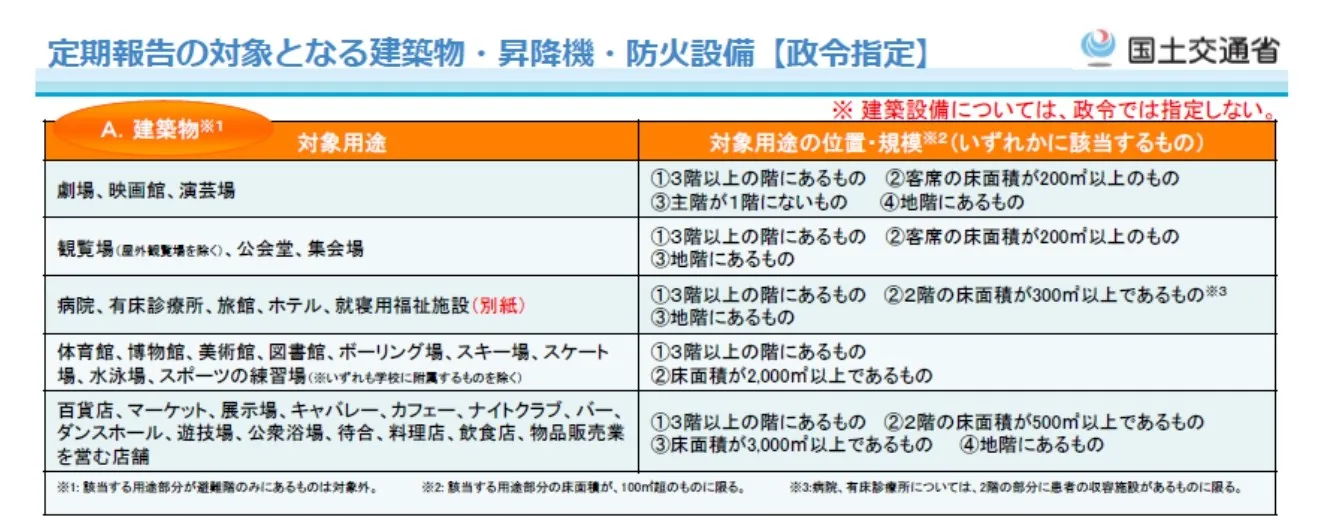

もう一つ知っておきたいのが「特定建築物」です。特定建築物とは、様々な法律で使われる言葉ですが、その定義は法律ごとに異なります。ここでは、先ほどご紹介した12条点検が必要な特定建築物 (建築基準法)について見ていきます。基本的に、国の政令では劇場や病院、百貨店など、特定の用途に使われる建物で、その用途に使う部分の床面積の合計が200㎡以上あるものなどと定められています。

国の定義にマンションは含まれません。しかし、建物の安全性確保の観点から、特定行政庁(建築主事を置く地方公共団体、およびその長)が条例や規則で追加指定できる仕組みになっており、地域によっては共同住宅も特定建築物に含まれます。

例えば、東京23区の特定建築物は次の通りです。

「用途コード40 共同住宅」とあるように、東京23区と八王子、町田、府中、立川、武蔵野、三鷹、調布、日野、国分寺、西東京、小平の各市において5階建て以上・床面積1000㎡以上の共同住宅は特定建築物です。

埼玉県の川越、川口、所沢、越谷、さいたま、春日部、上尾、草加、狭山、新座、熊谷、久喜の各市では6階建て以上の共同住宅が特定建築物です。

その他の東京多摩地域や神奈川県、千葉県では共同住宅は含まれませんが、高さ60mを超える複合用途のマンションは特定建築物です。これは避難計画や構造確認、災害時対応など安全上の理由によるものです。

お住まいのマンションが特定建築物に該当するのか分からないときは、マンションが所在する自治体ホームページなどで最新情報を確認するようにしてください。

● ● ● ● 各自治体の対象建物 ● ● ● ●

川崎市は「1階が物販店、2階以上がマンション」を例に挙げ、検査すべき範囲の判断を次のように説明します。

・物販店の利用客に影響ないマンションの専有部 → 対象外

・劣化すれば物販店の利用客に被害を及ぼしかねないマンション部分の外壁 → 対象

・定期報告対象用途部分とつながる竪穴区画(共用階段)→ 対象

・定期報告対象用途部分とつながらない竪穴区画(共用階段)→ 対象外

(川崎市 定期報告関連のよくある質問より)

横浜市内のマンションは、市ホームページ内「横浜市において建築基準法第12条に基づく定期報告が必要な建築物・建築設備・防火設備(外部サイト)」で報告対象建築物であるか確認することができます。

【 参考 】 特定行政庁一覧 (2025年4月1日 現在)

| 東京 | 八王子・町田・府中 | 立川・武蔵野・三鷹・調布・日野・国分寺・西東京・小平 |

| 神奈川 | 横浜・川崎・横須賀・平塚・藤沢・相模原 | 鎌倉・小田原・茅ヶ崎・秦野・厚木・大和 |

| 埼玉 | 川越・川口・所沢・越谷・さいたま | 春日部・上尾・草加・狭山・新座・熊谷・久喜 |

|

千葉 |

千葉・市川・船橋・松戸・柏・市原 | 佐倉・八千代・我孫子・浦安・木更津・習志野・流山・成田 |

まとめ

マンション大規模修繕工事の周期は立地条件や使用する建築資材などで異なります。「○年ごとにやる」と決めて行うのではなく、建物の状態を調査して設定する必要があります。専門家による定期的な点検・調査・診断を行って判断するようにしましょう。点検の頻度は5年程度が目安です。

次回の修繕成功Magazineは(株)ヨコソーのオンラインセミナー『実施しないと法律違反! マンションは「特定建築物」に含まれる? 知らないではすまされない建築基準法の定期報告制度』から

- 建築基準法第12条第1項・第3項(いわゆる12条点検)による定期報告

- 特定建築物に当てはまらないマンションでも必要なエレベーターなど設備の点検

- 全面打診調査

について抜粋してご説明します。