注目トピック

マンションの修繕積立金が足りない!基本のおさらいと三つの解決策

今回の修繕成功Magazineでは、修繕積立金の目的と平均的な金額などの基礎情報をおさらいするとともに、不足する原因を把握し対応を考えます。 対応策は▷積立金の値上げ▷資金計画や長期修繕計画を見直して大規模修繕工事を分割する▷融資を活用する―の三つが考えられます。大規模修繕工事の着手までに時間的余裕があれば、修繕積立金の運用についても検討してみましょう。

【本記事でわかること】

・修繕積立金と管理費の違い ・不足の原因とリスク ・不足を防ぐための三つの解決策 ・安全に資金を運用する方法

※調査方法は(一社)マンション管理業協会会員各社を通じ受託管理組合へ配布及び(公財)マンション管理センター登録管理組合名簿より無作為抽出し配布。自主管理型は約10%。調査対象4,270管理組合、有効回答数1,589。

修繕積立金とは?管理費との違い

まず、区分所有者から毎月集める「修繕積立金」と「管理費」の違いをおさらいします。

修繕積立金

修繕積立金は、管理組合が行う外壁や屋上防水、配管、エレベーターなど共用部分の大規模修繕工事の費用に充当するための資金です。マンションの規模や構造等によりますが、1回の大規模修繕工事に必要な費用は数千万〜数億円に上ります。これを一括で徴収するのは区分所有者にとって大きな負担となり現実的ではありません。マンションの長期修繕計画を策定し、将来予想される費用を区分所有者全員で計画的に積み立てていくのが修繕積立金です。全国平均は月額13,000円で、地域差は最大3,400円ほどあります。

出典:国土交通省「令和5年度マンション総合調査」(管理組合向け調査の結果)

出典:国土交通省「令和5年度マンション総合調査」(管理組合向け調査の結果)

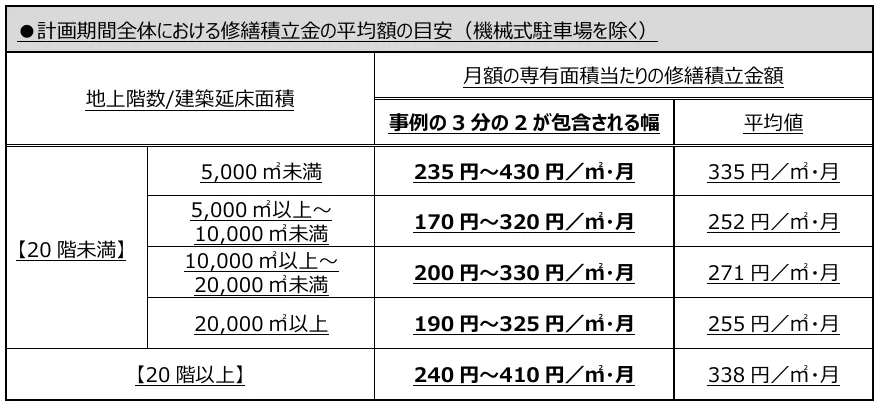

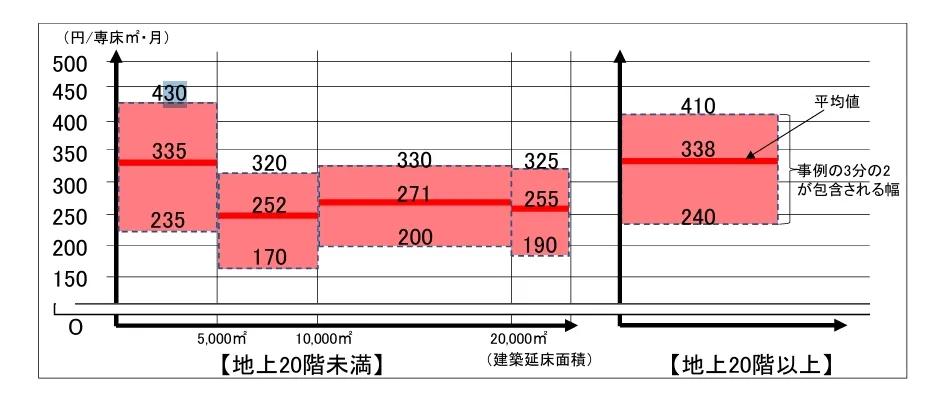

積立金額はマンションの規模や住戸数、使用する資材、駐車場など共用施設の有無で異なり、必要が見込まれる工事金額により決定します。専有面積1㎡あたりの平均値は月額252~338円(下表)で、例えば1㎡あたり300円と定めたマンションの場合、70㎡の住戸の積立額は21,000円/月となります。

出典:国土交通省「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」

※長期修繕計画作成ガイドラインに概ね沿って作成された長期修繕計画の事例(366事例)を収集・分析し、

長期修繕計画の計画期間全体に必要な修繕工事費の総額を、当該期間で積み立てる場合の専有面積(㎡)あたりの月額単価として示した

駐車場使用料の繰り入れ 共用部分として駐車場が設けられているマンションでは、駐車場を利用する住戸から使用料を徴収します。これは、国土交通省「マンション標準管理規約」に基づく「共用部分の使用に対する対価」(第19条)として、管理組合の収入に位置付けられます。この収入をどのように活用するかは管理組合の総会決議によって決められ、多くの場合は管理費収入として組み込まれます。新築時から1住戸に1区画が割り当てられているマンションでは駐車場使用料を修繕積立金に繰り入れ、大規模修繕工事に備えることもあります。

管理費

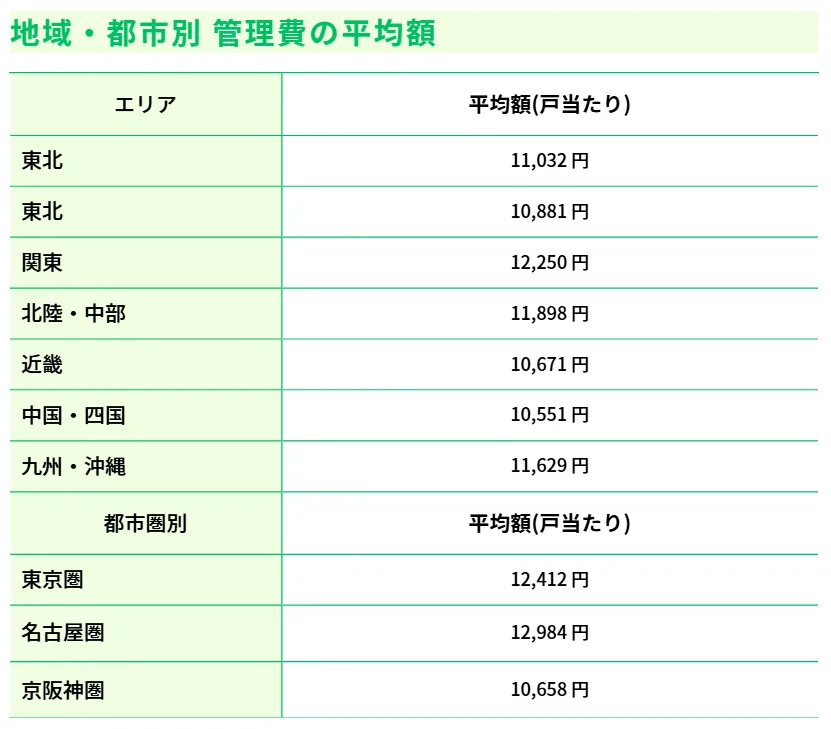

管理費は日常的な支出に充てられる運営費です。共用部分の水道光熱費やエレベーターの保守点検、清掃などさまざまな管理業務に使うほか、照明器具・警報機の交換、出入口の不具合や塗装の剥がれ、管理室のエアコン修理といった共用部分の小破修繕にも充てられます。管理費の全国平均は11,503円です(駐車場使用料等からの充当額を除く。国土交通省「令和5年度マンション総合調査結果」より)。

出典:国土交通省「令和5年度マンション総合調査」(管理組合向け調査の結果)

出典:国土交通省「令和5年度マンション総合調査」(管理組合向け調査の結果)

修繕積立金不足となる原因やリスク

修繕積立金の不足はどのようにして起こるのでしょうか。 主な原因をみていきます。

出典:国土交通省「令和5年度マンション総合調査」

出典:国土交通省「令和5年度マンション総合調査」

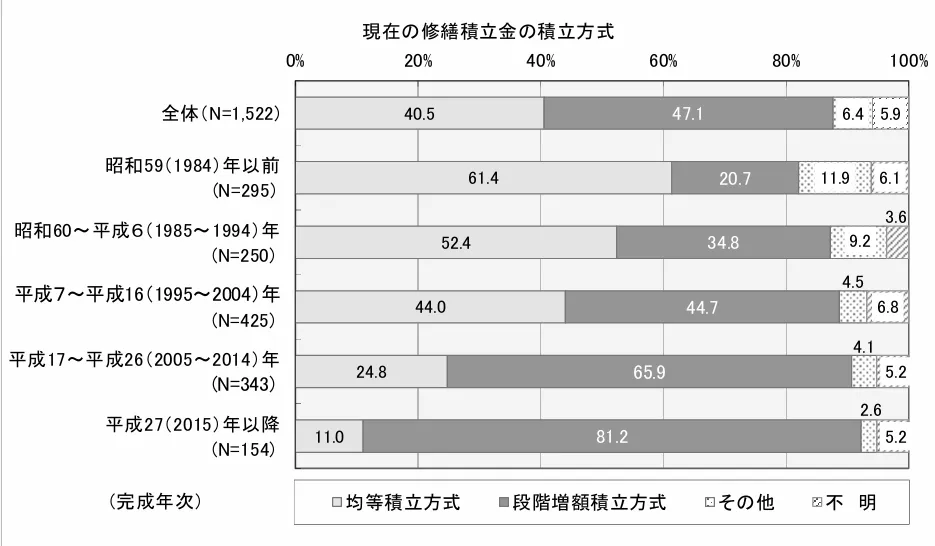

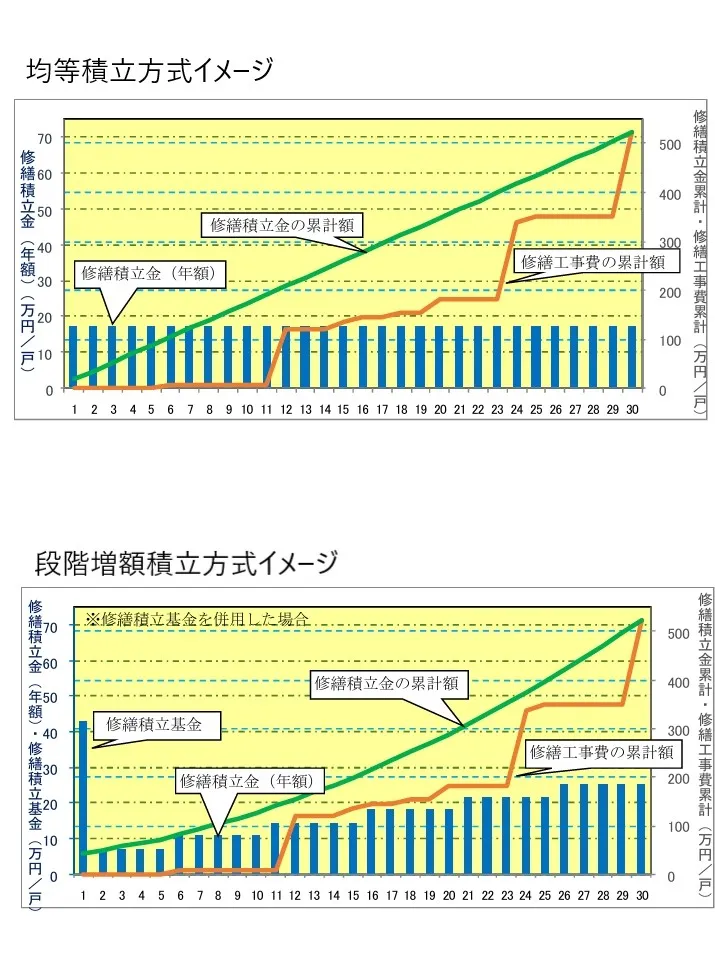

当初の設定額が低い、段階増額が実行されない

新築分譲時に購入者の負担を軽くするために積立金が低めに設定されていたり、段階的な増額が実行されなかったりした場合に積立金は不足します。国土交通省の「令和5年度マンション総合調査」の結果を見ると、積立方式は「均等積立方式」が40.5%、「段階増額積立方式」が47.1%となっています。完成年次別にみると新しいマンションほど段階増額積立方式を採る割合が多くなっています。しかし、この段階増額方式には注意点があります。それは区分所有者の高齢化等により費用負担が困難化したりすると、増額する時に合意形成ができず、修繕積立金が不足する事例が生じるという点です。

出典:国土交通省「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」

出典:国土交通省「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」

長期修繕計画の見直し不足

長期修繕計画はおおむね5年ごとに建物を点検し、結果に応じて見直す必要がありますが、これを放置した場合に積立金の不足が発生しがちです。一般的に、経年とともに給排水管、エレベーター、機械式駐車場等の大がかりな修繕工事が増加するので、2回目・3回目の大規模修繕に向けた適切な見直しをおこないましょう。

工事代金・資材価格、労務費の上昇

物価の上昇とともに建設資材価格や労務費の上昇が続くと、数年前に見込んだ工事費では足りなくなる恐れがあります。地域による上昇率の差や技術者不足・就労環境の変化による変動も考慮しましょう。

未収金・滞納の発生

空き室が増加したり一部の居住者が支払わなかったりすると、積立金全体が不足します。

このような要因で修繕積立金が不足すると大規模修繕工事の実施が困難になり、その結果として次のようなことが起こる可能性があります。

- 安全性の低下(外壁タイル落下・漏水など)

- 品質を下げた工事の実施による建物劣化の加速

- 資産価値の下落、売却の困難

特に外壁タイルの落下は重大事故につながる危険があり、漏水事故は、被害が複数の住戸に拡大する恐れがあります。管理組合では定期的に建物を点検して適切な修繕を行うことや、長期修繕計画を見直し、将来にわたり修繕積立金が不足しないか確認することが重要です。

修繕積立金不足の解決法

では、仮に修繕積立金の不足が判明した場合、どうしたらよいのでしょうか。

なるべく早期に ▷今の積立金残高がいくらあるのか ▷今後必要な工事は何か ▷その工事を実施する際の不足額はどのくらいか―などの現状を区分所有者に説明しましょう。 その上で、① 積立金の増額 ② 長期修繕計画の見直し ③ 融資の活用 ―といった対策を講じ、合意を形成する必要があります。

① 積立金の増額

最も基本的な対策は積立金の増額です。長期修繕計画を見直し、必要な水準に合わせて積立金額を段階的に増額していきます。負担増には反発も出やすいので、現状を〝見える化〟して丁寧に説明し、理解を得ることが不可欠です。

② 長期修繕計画の見直し

長期修繕計画に基づいた資金繰りを試算して、修繕の周期や工事項目を見直します。工事を中止するのではなく「すぐに着手すべき工事」と「優先順位の低い工事」を切り分け、無理のない計画に改めることで積立金不足を緩和するのです。

③ 融資の活用

銀行や住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」などを利用し、不足分を借入れて返済していく方法です。利息負担はありますが、工事を予定通り実施できるメリットがあります。返済計画は必ず長期修繕計画に織り込みましょう。

修繕積立金の運用

大規模修繕工事の実施までに時間的余裕があれば、安全性の高い方法での資金を運用で増やすことを検討してみましょう。住宅金融支援機構が発行する「マンションすまい・る債」や国の「新窓販国債」などは銀行の普通預金よりも高い利率で資金を増やせる可能性があります。

マンションすまい・る債

マンションすまい・る債は、利率が上乗せされる債券です。応募要件は次の通りです。

- 管理規約が定められていること

- 長期修繕計画の計画期間が20年以上であること

- 反社会勢力と関係がないこと

- 機構融資を利用し、共用部分の修繕工事を行うことを予定しているマンション管理組合であること

- 管理計画認定を受けていること

すまい・る債の応募口数が上限に達する見込みとなった場合、応募受付終了日を前倒しすることがあるので住宅金融支援機構ホームページで最新情報を確認するようにしてください。

※ 2025年度の募集は、10月10日(金)をもって終了しています。次回の募集開始は2026年春頃の予定です。

新窓販国債

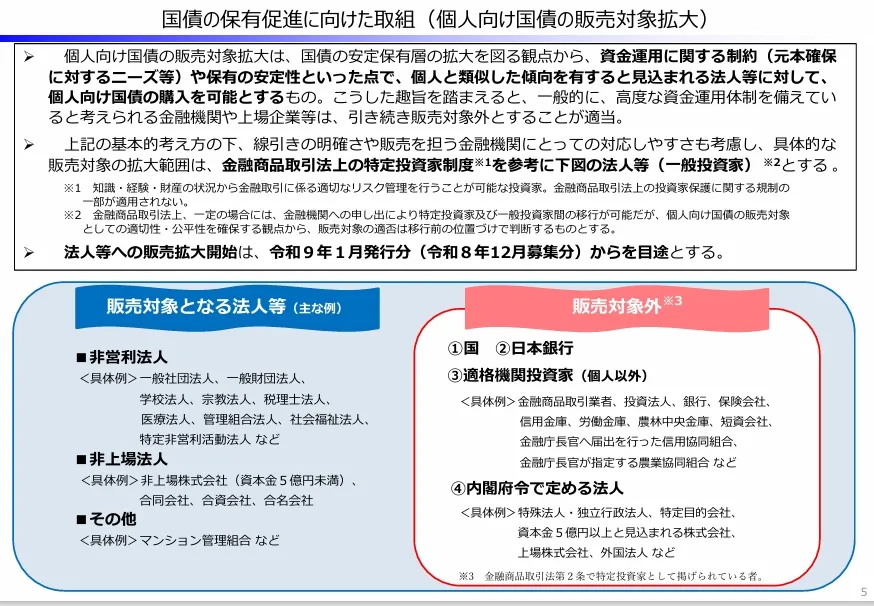

個人向け国債のひとつである「新窓販国債」は、マンション管理組合でも購入できる債券です。 固定金利型で10年満期・5年満期・2年満期の3種類があり、最低5万円から5万円単位で1申し込みあたり3億円まで購入が可能です。

また「個人向け国債」についても、財務省は2027年1月発行分からマンション管理組合など非営利法人も購入できるよう準備を進めています(国の債務管理に関する研究会(第8回)より)。

2025年3月に募集された個人向け国債の適用利率は変動10年で0.92%、固定5年で1.03%となっており、安全性の高い金融商品とされています。

国債の購入は、取り扱いのある金融機関へお問い合わせください。

新窓販国債取扱金融機関一覧

個人向け国債取扱金融機関一覧

財務省「国の債務管理に関する研究会(第8回) 理財局説明資料」

財務省「国の債務管理に関する研究会(第8回) 理財局説明資料」

まとめ

修繕積立金の不足が見込まれるときは、「積立金の増額」「計画の見直し」「融資の活用」「安全な運用」といった手段を組み合わせて解決の糸口を探しましょう。大切な〝自分の住まい〟です。きちんと手入れを続け、将来的に資産価値の下がらないマンションストックを形成しましょう。